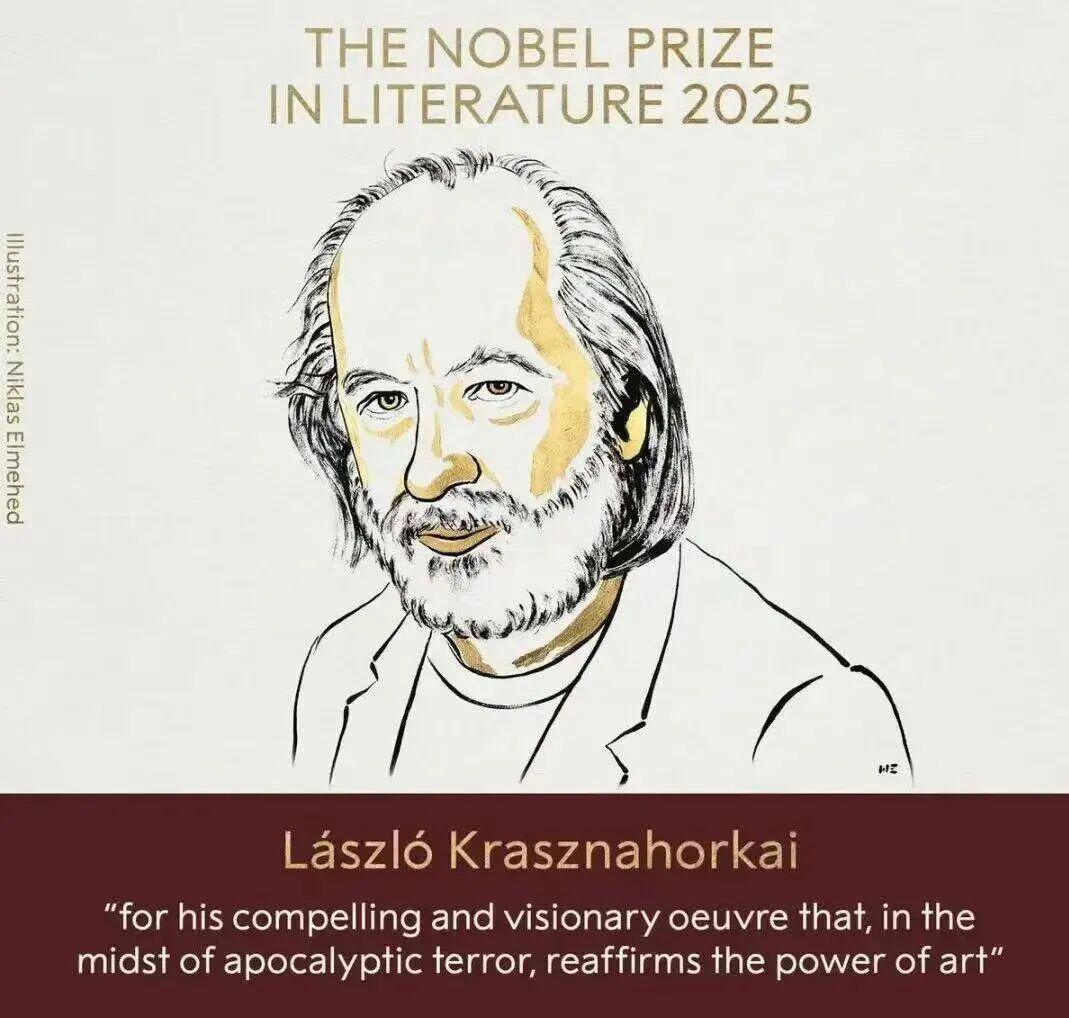

瑞典斯德哥尔摩当地时间2025年10月9日13:00(北京时间19:00),瑞典学院将2025年诺贝尔文学奖颁给匈牙利作家拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊( László Krasznahorkai ),以表彰其“在末世恐惧中仍能通过震撼人心且具先知般洞察力的作品,重申艺术力量”的杰出成就。

1954年1月5日,拉斯洛生于匈牙利与罗马尼亚接壤的边境小城久洛。他的父亲是律师,母亲是社会保障管理员。在大学期间,拉斯洛先后修读法律和匈牙利语文学,毕业后即以独立作家身份谋生。

1985年,拉斯洛的首部小说《撒旦探戈》大获成功,帮助他跻身匈牙利乃至世界当代文坛前列。小说从多个视角进行叙述,仿照探戈舞步的结构,前进六步,后退六步,每一章都是不分行的长段落,故事大多数情节发生在匈牙利一个破败的村庄,村民们几乎与世隔绝,集体农庄已经耗尽了村民的生活热情,让他们只有通过偷情和相互算计来获取残存的快慰。在集体农庄即将解体之时,村民们密谋贩卖了集体的牛并试图携款潜逃,去追求所谓的黄金世界。这时候,从城里来的“救世主”蛊惑了她们。伊利米阿什和裴特利纳这两位与政府合作的骗子,宣称可以带着村民走出生活困境。然而,所谓的“救世主”其实是魔鬼撒旦,他们以调查小女孩艾什蒂的死为由,展开了一场先知般的演说,并顺势榨取了他们的钱财。这使得村民们不得不离开村庄,流落到城市,在一段无望的抗争之后又不得不重新回到更加破败的乡村。从废墟中崛起再到重新沦为废墟,拉斯洛的小说结尾呼应了开头的序幕,所有的故事又回到了最初的医生那里,一切归于虚无又重新开始,这便预示着某种令人绝望的“恶的循环”。

《撒旦探戈》后被匈牙利导演塔尔·贝拉改编成同名电影搬上银幕,这部七个多小时的黑白片以及其中充斥的漫长的如同拉斯洛语言风格一般的长镜头,成就了影视上难以被忽略的史诗气魄。自此,两人合作完成的《鲸鱼马戏团》《伦敦人》《都灵之马》等其他电影也都成了影史经典。

1987年,拉斯洛移居德国柏林,两年后出版小说《反抗的忧郁》。小说围绕主人公艾斯泰尔夫人、弗劳姆夫人、年轻人瓦卢什卡等数位人物,开展了一系列碎片化的故事描述,多方面呈现了匈牙利小镇的混乱事件:一头巨型鲸鱼被马戏团运送到城镇上,围观者各自怀揣着不同的动机和意图。不久之后,镇上谣言四起,有消息传称,马戏团的人正默默酝酿着一个邪恶的目的,受惊的市民紧紧抓住他们能找到的任何秩序的表现形式进行批判——音乐、宇宙论、法西斯主义,等等。《反抗的忧郁》充满了作者对匈牙利内部革命的讽刺,而其独树一帜的长难句,即使对匈牙利读者来说,也是一种阅读上的挑战。据说,翻译他作品的英语译者之所以获得美国最佳翻译图书奖,是因为被评论家认为“发明了一种克拉斯诺霍尔卡伊式的英语”。

而拉斯洛这样回应过自己独特的写作方法:“故事并不是最重要的,重要的是境况,人活在什么样的境况里……我只是找到一种神秘的方式告诉读者:如何在这个世界上为自己遭到判决、孤独、被抛弃的生活找到位置。”

作为这个世纪少数仍然基于严肃哲学批判写作的作家,拉斯洛以作品极尽残酷,不留任何希望而著称。他曾被苏珊·桑塔格称为“可与果戈尔和梅尔维尔相比的匈牙利末日大师”。迄今为止,拉斯洛已经创作了十多部长篇小说和短篇小说集。2015年,他以“非凡的热情和表现力,抓住了当今世界各种生存状态,刻画了那些可怕、怪异、滑稽,抑或令人震惊又美丽的生存纹理”的赞誉获得了国际布克奖,成为第一位获此奖项的匈牙利作家。

即使成为新晋诺贝尔文学奖得主,对许多中国读者而言,拉斯洛依然是个非常陌生的作家,《撒旦探戈》也是他在中国出版的第一本小说。但其实,他在世界文坛上已经驻足了很久,还是一位对中国文化有着浓厚兴趣的作家。1990年以来,拉斯洛多次造访中国,并基于这些经历写作《库伦的囚徒》(The Prisoner of Urga)《天之下的毁灭与悲哀》(Destruction and Sorrow Beneath the Heavens)两本书。

其译者余泽民曾回忆,自从拉斯洛1991年以记者身份前往中国之后,便深深迷恋上中国,不仅称中国是“世界上仅存的人文博物馆”,回家后还要求全家人改用筷子吃饭。他尤其迷恋《道德经》和李白,甚至有自己的中文名片,上面印有“好丘”,是他特意请一位汉学家朋友帮他起的中文名,一是取“美丽山丘”之意(他的家姓克拉斯诺霍尔卡伊就是一座山丘的地名);二是借“丘”字与孔夫子挂钩。

目前,拉斯洛作品的中译本包括小说《撒旦探戈》《反抗的忧郁》以及小说集《仁慈的关系》《世界在前进》。

来源:中国吉林网综合文学报、北京日报、南方都市报、澎湃新闻等。

个股配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。